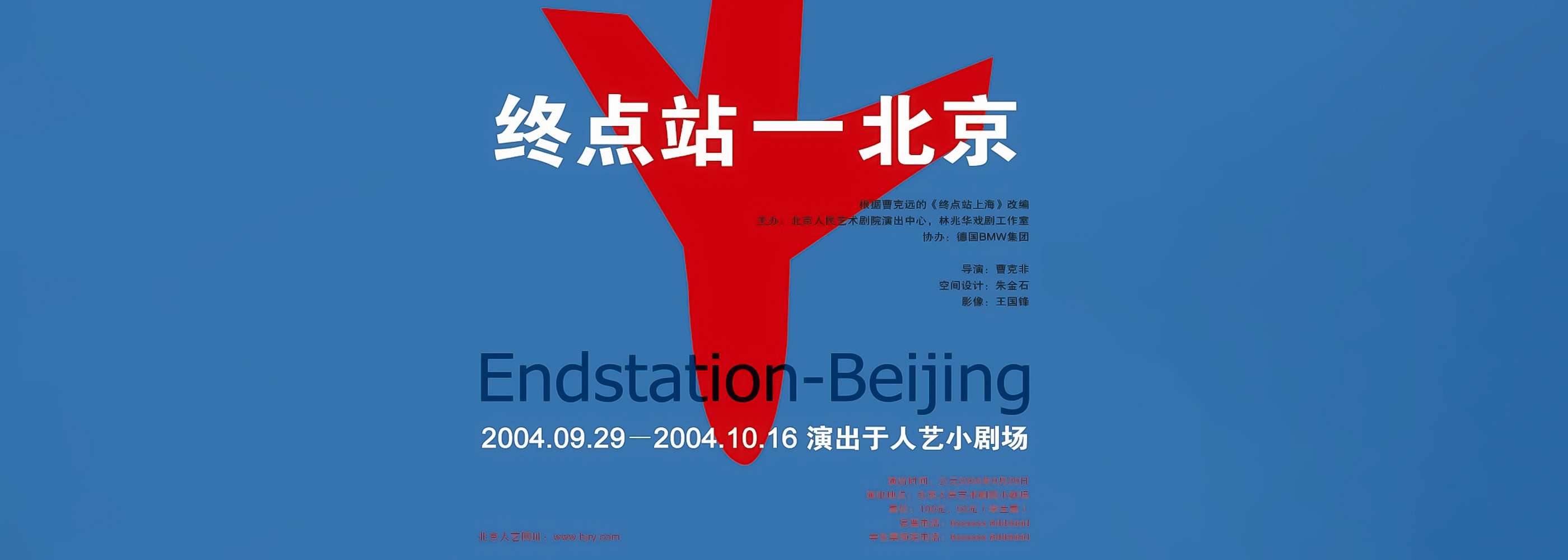

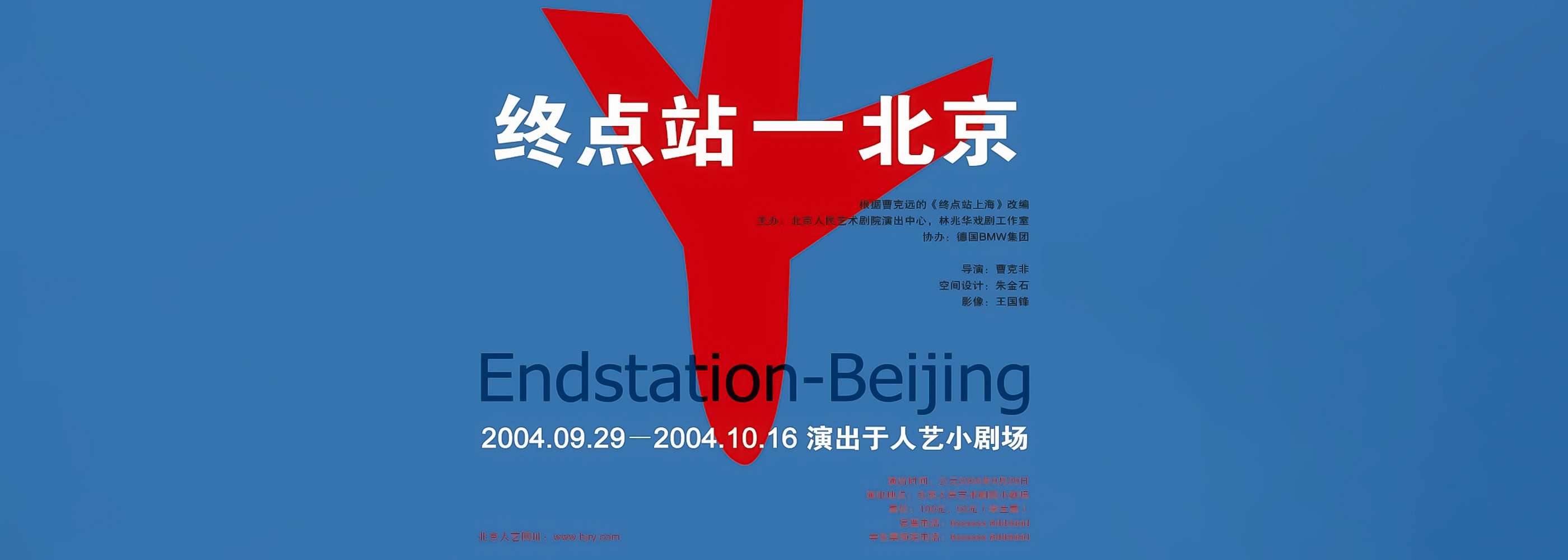

2004年秋天的北京人艺剧场,一台热演的多媒体空间戏剧《终点站-北京》,以它独特的感性语境和空间表现手段触碰着观众的神经,探求着当代人隐密的内心世界。

这部戏出自著名的戏剧导演曹克非之手,熟悉她的观众会记得她以往导演的作品,原创剧《在路上》、奥地利剧作家Thomas Bernhard的《习惯势力》、德国剧作家Marius von Mayenburg的《火脸》等。她在北京的几年,以一个女性导演独特敏锐的观察力和多变的视角挖掘着戏剧的多种可能性,更以一种独立的创作姿态坚持戏剧艺术的探索。

关于《终点站-北京》的创作

孙旻:我看过《终点站-北京》的剧本,感到剧本的语言很独特,充满激情与煽动性,可又能感受到一种内在的对人和事物的关注与关怀。相对而言,剧本提供的舞台感较少,如果单看剧本,很难想象舞台现在呈现的样子。

曹克非:我喜欢没有很多舞台提示的戏剧文本,这样对我的约束少,能给我更多想象和创造的空间。

黄笃:《终点站-北京》这个戏和你以前的戏很不一样,这种变化来自于剧本还是你对戏剧本身又有要求?

曹克非:我自己对戏剧的要求有变化,我在寻找戏剧与观众的互动和沟通,希望观众走入剧场能感受到舞台上的世界和他们的生活有关, 戏能触动他们, 当然这决不是去迎合观众。《终点站-北京》是和我们生活的时代紧密相关的戏, 它通过六个角色展现了当代社会发展的状态和趋势,他们对于金钱,性,欲望,成功的想象。我们把日常生活仪式化,比如旅行和健身的场景等,将大众娱乐文化里的元素像套句时髦术语广告词等镶嵌拼贴来戏仿和反讽,这是我以前的戏里少见的。

黄笃:你怎么控制演员的表演和戏剧自由的界限?

曹克非:我不控制他们具体的表演, 在排练过程中,我们常常一起交流,讨论对戏和角色整体的理解以及我们所想展现的形式,我们相互碰撞,共同寻找, 我是观察者,我先让演员发挥,感觉不对的时候我会告诉他们,同时在一旁捕捉他们有意思的瞬间。

黄笃:你把多媒体装置艺术带到了这部戏里完全是焕然一新的感觉,你是怎么考虑这些东西会给戏剧带来闪光点的?

曹克非:戏首先要具有观赏性,通俗的说法是好看,观众在剧场空间首先要被一种环境、一个氛围抓住,然后才能渐渐体会隐藏在整部戏中的内涵。不是戏剧专业背景来的人可能思路会更开阔自由,这对创作很重要,我一直喜欢看装置艺术展览听电子音乐,这次和我的朋友多媒体装置艺术家朱金石的合作, 对我而言是一件自然而然的事。

黄笃:从视觉角度上理解这个戏,我认为很有意思。你可以看到好几个空间,比如演员的表演空间,Video的记忆空间,用视觉把观众抓住,是这个戏很重要的一个特点。

孙旻:这个戏没有一般意义的装腔作势,显得特别自然。尤其是老照片等视觉上的处理和演员的表演构成了一个非常密切的关系。表演空间和记忆空间的整合,这是这个戏很感人的地方。

曹克非:关于这出戏的时空转换我在改编剧本的时候想得很多。这次把观众放在剧场中央,演员在观众席里以及在剧场四周表演,让观众成为戏的一部分,这种设计和戏紧密相关。机舱的现实空间和延伸出去的情境空间的关系和转换是这部戏的关键,也就是说如何让观众既相信整部戏发生在飞机这个场景里,同时表演空间又不受飞机空间的限制。

黄笃:《终点站-北京》在构思时演员的表演和空间跟观众的互动是剧本本身的原因,还是你想改变以往导戏的路子?

曹克非:剧本本身不提供舞台的呈现,这种互动的想法是我和金石在构思方案的时侯产生的。

孙旻:这个戏给我一个鲜明的印象是,观众看完后记不住任何个体的演员,只记得这个戏和演员群体。《终点站-北京》关注的是一个群体概念,每个个体的演员在里面都不是很重要,只是表演一个身份,每个演员的身份和故事又在不断重叠变换。可以说,整个戏呈现的风格特别强烈、新颖,在国内剧场话剧里真正表现一群人,而不是某个人的戏很少。

曹克非:我偏好戏从具体生活出发,往抽象化和形而上的方向发展。这部戏没有了以人物为中心的线性情节,没有了以对话为主的交流和挖掘人物心理的手段,我们把日常生活中人们已经习以为常的现象仪式化,来体现一种集体的无意识状态,可能传达了在当今社会中人作为有独立思考能力的主体在消失。

孙旻:你和你弟弟(编剧曹克远)都在国外生活很长时间,是否西方后现代戏剧对你们的创作会有潜移默化的影响,让你们在表现形式上有西方戏剧的痕迹。

曹克非:真正意义上的影响不是形式上的东西, 这是表面的。欧洲的戏剧舞台非常多元,不同艺术家的跨界合作和不同艺术门类的碰撞极大地丰富发展了戏剧, 在那儿衡量一个城市是否现代, 不是看楼房有多高,而是去那里的剧院看戏;其次戏剧不仅仅是娱乐,它必须有批判精神,试图传达一种思考,这些对我们影响很大。

黄笃:你觉得在演出过程中,表演或影像,舞台空间,音乐等有什么不足的地方?还有什么要修改和完善的吗?

曹克非:每出戏都会留下遗憾, 我常会不满意, 如果再演, 肯定会作不少调整。比如我觉得空间设计在剧场空间的前面部分还可以斟酌; 美女作家和死神的那段对话没有充分展现我们想要表达的意思,份量太轻了等等.

从《在路上》到《终点站-北京》

黄笃:你是怎么干起导演这一行的?

曹克非:我在81年读德语专业时对戏剧就很感兴趣,我偷偷参加了上海戏剧学院举办的一个业余表演班,因为我父母反对我的兴趣爱好。87年去了瑞士,90年我朋友的朋友是戏剧导演,他成立了一个剧社,有12个来自不同文化背景的人组成,我也加入了。那时我在瑞士已经学了两年经济,但并不感兴趣,我在这个剧社里待了一年半,这段时间对我的影响很大,我们是集体创作,没有一个现成的本子,我们一周排练两次,做即兴练习,排片段,一年以后我们通过大量的素材,把它凝聚成了一个戏,这个戏有两小时,演出后影响挺大的,尤其对于我,戏一结束,我就放弃了经济专业。1990年,瑞士伯尔尼大学开了戏剧学系,我考入了这个系,在大学, 我自编自导一个德语戏《岛》。1995年我开始在苏黎世市立剧院和苏黎世新市场剧院实习当导演助理。

孙旻:到目前为止,你导演过两个原创剧,回国后的第一部戏是《在路上》,描写出租车司机的日常生活,关注点是普通群体;《终点站-北京》是飞机商务舱里的故事,关注点是精英和暴发阶层,这一天一地,代表了你什么样的创作情绪?

曹克非:这两个作品都和我的生活有关,和旅途有关。《在路上》以出租车司机作为一个原点,讲的是都市人特别迷失的状态,七年前我刚搬来北京,经常外出打车,这部戏是我当时的切身感受。《终点站-北京》是对我们当今这个拜金时代,所谓的社会精英所追求的价值观的强烈回应。

孙旻:你在两个原创剧中间,为什么会选择编导奥地利剧作家Thomas Bernhand的《习惯势力》和德国Marius von Mayenburg的《火脸》?

曹克非:Thomas Bernhard是一个极其纯粹而又绝对的文学大家,我最喜欢的作家之一,他的作品能揭示我的肤浅,不允许我有沾沾自喜, 逼迫我面对人的深渊。去年,北京歌德学院和林兆华工作室共同举办了当代德语戏剧展,在此翻译了七个德语国家的剧本,其中我最喜欢《火脸》这个本子,因为它无情地揭开了我的成长还有许许多多人成长过程中的伤痛,同时剧本很有诗意,这是一部诗剧,好像它选择了我,我就排它了。

黄笃:你在导戏时怎么考虑从一个西方的本子比如《火脸》,再到一个真正中国式的一个戏剧?

曹克非:谈不上什么理性的考虑,如果在读剧本时有强烈的冲动,那我们就对上了,我只能选择它,我很关注戏和当下生活的关系,我人在哪儿,戏就做到哪儿。

独立戏剧导演的坚持

孙旻:在中国,作为独立戏剧导演,你在创作中感受到的希望和失望是什么?

曹克非:当我们克服重重困难最终把作品呈现出来的时侯,我就看到希望,失望一直伴随着我,我常常对自己失望,也许有失望才会有真正的希望吧。

黄笃:在戏剧界你觉得体制外和体制内之间关系是什么样的?

曹克非:互相之间没什么关系,排斥还不小,内和外都擅长画地为牢,缺少合作,但体制内的问题更多,他们拥有很多资源,可没看见具体做了什么长远性的有意思的东西。

黄笃:戏剧是一个集体行动,和电影操作差不多,需要资金、演员、舞美、需要固定的场地和大环境------但电影可以保留下来,戏剧只是一个短时间的操作,肯定需要一个大环境的支持。我认为你的《终点站-北京》,本身已经把美术方面的东西带到戏剧里边来了,实际上是在扩张戏剧的空间,这是你这个戏很重要的特点。我认为艺术和戏剧的关系可能是最近或未来很重要的部分,戏剧这个空间可以把很多艺术因素拉进来,这样戏剧的活力,它的意义的丰富性马上就呈现出来了。

曹克非: 金石看完排练后由衷感叹戏剧太有魅力了,它是如此的丰富综合。

黄笃:在中国作为这种实验性的戏剧我认为和普通观众没有多大的关系,你怎么去把握这种实验性和公众之间交流的关系?因为一般的实验戏剧跟观众是脱节的。

曹克非:我个人不喜欢实验先锋这些标签,我不喜欢实验这个词,因为每做一个剧场作品都是重新寻找与这个作品相切合的空间语汇和形式,每一部好的作品都应当具有先锋性,如果作品和观众脱节了,首先是可能我们创作者做得不到位。我很在意有些朋友的意见,观众也太广大了。

黄笃:在中国你作为年轻独立的戏剧导演,怎么看传统或学院派的戏剧和所谓的实验前卫的戏剧?

曹克非:我真算不上是年轻的导演了,我个人不喜欢划分界限﹑二元对立,我认为高级的艺术都是相通的,比如传统性和当代性的关系决不是对立的,我喜欢女艺术家尹秀珍的装置作品,它们非常传统同时又非常现代。

黄笃:那你认为中国新一代的戏剧应走什么路呢?

曹克非:体制的问题我无法说清。创作者就是不断学习,不断实践,少说废话,多做实事,多出好作品。

黄笃:你对戏剧的前景怎么看?从各个角度分析,包括商业、观众的心理需要或审美需要,是乐观的还是悲观的,还是无法判断。

孙旻:我觉得戏剧的变化一个是体制问题,一个是经济问题。经济的改善有一定空间,是可以期望的。因为人的物质追求到一定程度,必然要关注自己的精神层面,戏剧给他们提供了一个渠道。随着国内经济的发展,可能关注戏剧的人会越来越多,这是可以期待的发展空间之一。

曹克非:除了体制的改变以外,创作人员自身的创造力,坚持和对所处时代的敏感性都很重要。我目前对戏剧的环境不是乐观的态度,表面好像繁荣,其实几乎都是泡沫,要么是不切实际的歌颂,要么是取悦观众以票房为标准,反思和创造的空间有多少?要达到真正意义上的百花齐放,还要走漫长的路。